2014年06月27日

社会学見学会

こんにちは。

昨日26日は本校の目玉行事であります、

社会学見学会の日でした。

机の上だけでなく、たまには校外に出まして

良い建築を体感しようという行事でございます。

今年は神奈川県は横浜にあります、横浜三溪園にいってきました。

三溪園というのは、明治の時代に原三溪さんが自邸の庭を公開したことに始まります。

とても広いのですが、個人のお宅だったんですね。

広い敷地には、民家からお茶室から、はたまた三重塔まで多種多様な建築が移築されています。

普段は山の中に篭りがちですので、

建築を見に行く機会は学生にとって貴重な時間ですね。

本物の建築を体験することは、何より大事な勉強になります。

三溪園では、四季折々の風景も楽しみの一つ。

蓮が伸びていて、花開いているものも少しありました。

何度訪れても楽しい新しい発見がある、

そんな三溪園でした。

(SN)

昨日26日は本校の目玉行事であります、

社会学見学会の日でした。

机の上だけでなく、たまには校外に出まして

良い建築を体感しようという行事でございます。

今年は神奈川県は横浜にあります、横浜三溪園にいってきました。

三溪園というのは、明治の時代に原三溪さんが自邸の庭を公開したことに始まります。

とても広いのですが、個人のお宅だったんですね。

広い敷地には、民家からお茶室から、はたまた三重塔まで多種多様な建築が移築されています。

普段は山の中に篭りがちですので、

建築を見に行く機会は学生にとって貴重な時間ですね。

本物の建築を体験することは、何より大事な勉強になります。

三溪園では、四季折々の風景も楽しみの一つ。

蓮が伸びていて、花開いているものも少しありました。

何度訪れても楽しい新しい発見がある、

そんな三溪園でした。

(SN)

2014年06月23日

おかげさまで

こんにちは。

梅雨に入ったといったものの、

あまりまとまった雨が降りませんね。

さて唐突ではありますが、

このブログを始めたのが2013年の4月。

気まぐれの更新ですが、1年とちょっと経ちました。

同時にFacebookのページも立ち上げていたわけですが、

このFBの“いいね!”がとうとう100件を超えました!

これもひとえにいつもブログやFBを見てくださっている皆様のおかげでございます。

これからも少しずつではありますが、更新してゆきますので、

どうかあたたかな目で見てくださるとうれしく思います。

最後に天気もいいので富士山でも。

と思ったのですが、今日は厚い雲に隠れてしまってます。

見たいときに見れないのが、なんとも富士山らしいです。

(SN)

梅雨に入ったといったものの、

あまりまとまった雨が降りませんね。

さて唐突ではありますが、

このブログを始めたのが2013年の4月。

気まぐれの更新ですが、1年とちょっと経ちました。

同時にFacebookのページも立ち上げていたわけですが、

このFBの“いいね!”がとうとう100件を超えました!

これもひとえにいつもブログやFBを見てくださっている皆様のおかげでございます。

これからも少しずつではありますが、更新してゆきますので、

どうかあたたかな目で見てくださるとうれしく思います。

最後に天気もいいので富士山でも。

と思ったのですが、今日は厚い雲に隠れてしまってます。

見たいときに見れないのが、なんとも富士山らしいです。

(SN)

Posted by 日本建築専門学校 at

08:33

│Comments(0)

2014年06月17日

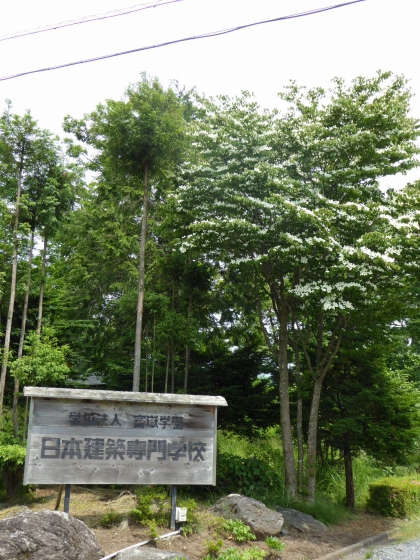

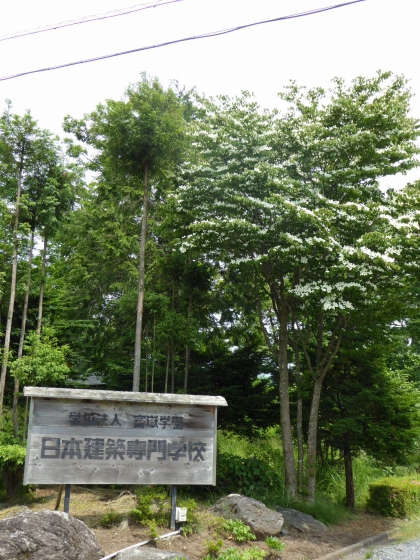

ヤマボウシは本校のシンボルツリーでした

以前、ミズキをヤマボウシと見間違えていたという記事を書きましたが、実はそのヤマボウシが、本校のシンボルツリーとして入口正面にあるのに最近気づきました。

これからは、もう少し視点を変えて、そのようなうずもれた景色(私自身が気付いていないだけかもしれませんが・・・)を探し出して、本校の魅力として紹介していきたいと思っています。

(KI)

これからは、もう少し視点を変えて、そのようなうずもれた景色(私自身が気付いていないだけかもしれませんが・・・)を探し出して、本校の魅力として紹介していきたいと思っています。

(KI)

2014年06月12日

「物グラム」が始まりました(現地調査)

本校独自のカリキュラム、「物グラム」が今年もスタートしました。

このカリキュラムは、増沢洵さんの自邸(9坪ハウス)をベースにした小住宅を題材に、建築のすべてのプロセス(企画・設計・建設・解体)を2年間掛けて学んでいく、というものです。

関連する様々な授業で題材として扱うため、各学年単独で行う授業もあれば、上級生と下級生が一緒になって行う授業もあります。同じ授業時間の中で、各人が全く別な作業をすることもあります。

1年目は、コンペ形式で基本設計作業を行いますが、先日、その現地調査を実施致しました。

実際にメジャーを当てて、建物の大きさを確認しています

学生同士でいろいろとアイディアを出し合っています

1時間ほどの現地調査でしたが、敷地と建物の大きさの関係をチェックしたり、あちこち歩き廻って周辺環境をチェックしたり、日差しや風の向きなど現地でしか感じることが出来ないことを確認したりと、それぞれ思い思いの方法で調査を行っていました。

この現地調査から、まずは7月末に向けての個人コンペがスタートしました。

(KI)

このカリキュラムは、増沢洵さんの自邸(9坪ハウス)をベースにした小住宅を題材に、建築のすべてのプロセス(企画・設計・建設・解体)を2年間掛けて学んでいく、というものです。

関連する様々な授業で題材として扱うため、各学年単独で行う授業もあれば、上級生と下級生が一緒になって行う授業もあります。同じ授業時間の中で、各人が全く別な作業をすることもあります。

1年目は、コンペ形式で基本設計作業を行いますが、先日、その現地調査を実施致しました。

1時間ほどの現地調査でしたが、敷地と建物の大きさの関係をチェックしたり、あちこち歩き廻って周辺環境をチェックしたり、日差しや風の向きなど現地でしか感じることが出来ないことを確認したりと、それぞれ思い思いの方法で調査を行っていました。

この現地調査から、まずは7月末に向けての個人コンペがスタートしました。

(KI)

2014年06月06日

部活動

こんにちは。

静岡県も梅雨入りしまして、雨の季節となりました。

緑潤う恵みの季節でございます。

そんななか、本校の部活動が動き出しております。

そのひとつ、木造耐力壁研究部。

木造の耐力壁(地震などで建物が倒壊しないように頑張ってくれる壁)の

強さやなんかを追求していこうという部活です。

マニアックですね。

現在は、秋に開催される木造耐力壁ジャパンカップにむけて、

出場させる壁を検討している段階です。

写真は五分の一の模型に力をかけて、強さを実験しているところ。

真ん中に見える、小さい四角いのが壁です。

大会では、この5倍の大きさの壁を作って破壊実験します。

大会は9月27/28日、10月5日の3日間、本校の実習棟で行われます。

ご興味のある方はぜひ、遊びに来てください!

(SN)

静岡県も梅雨入りしまして、雨の季節となりました。

緑潤う恵みの季節でございます。

そんななか、本校の部活動が動き出しております。

そのひとつ、木造耐力壁研究部。

木造の耐力壁(地震などで建物が倒壊しないように頑張ってくれる壁)の

強さやなんかを追求していこうという部活です。

マニアックですね。

現在は、秋に開催される木造耐力壁ジャパンカップにむけて、

出場させる壁を検討している段階です。

写真は五分の一の模型に力をかけて、強さを実験しているところ。

真ん中に見える、小さい四角いのが壁です。

大会では、この5倍の大きさの壁を作って破壊実験します。

大会は9月27/28日、10月5日の3日間、本校の実習棟で行われます。

ご興味のある方はぜひ、遊びに来てください!

(SN)

Posted by 日本建築専門学校 at

18:20

│Comments(0)